網速的單位 Mbps 是什麼意思?下載和上傳速度有什麼區別?

在使用網絡時,我們經常聽到“100兆寬帶”“帶寬200M”“網速10Mbps”等說法,但很多人並不了解這些數字的真正含義。

到底 Mbps 是什么意思?下載速度和上傳速度又有什麼區別?為什麼明明是“100兆寬帶”,下載文件的速度卻不到13MB/s?

這篇文章將帶你深入了解網速單位的原理,教你如何通過 Todetect在線網絡測速工具了解自己的網絡表現。

一、Mbps 是什麼?網速單位詳解

在網絡測速中,最常見的速度單位是 Mbps,全稱為 Megabits per second(每秒兆比特),表示每秒能傳輸多少兆比特的數據量。

也就是說,當你的寬帶是“100 Mbps”時,理論上每秒可以傳輸 100 兆比特的數據。

但這裡有一個容易混淆的點:

測速中的“bit(比特)”與電腦中看到的“Byte(字節)”並不是同一個單位。

1 Byte(字節) = 8 bit(比特)

也就是說,100 Mbps 的網速在實際下載文件時應除以 8:

100 Mbps ÷ 8 = 12.5 MB/s

因此,當你使用瀏覽器或下載軟體看到 下載速度在 12MB/s 左右 時,說明你的“100兆寬帶”正在正常發揮作用。

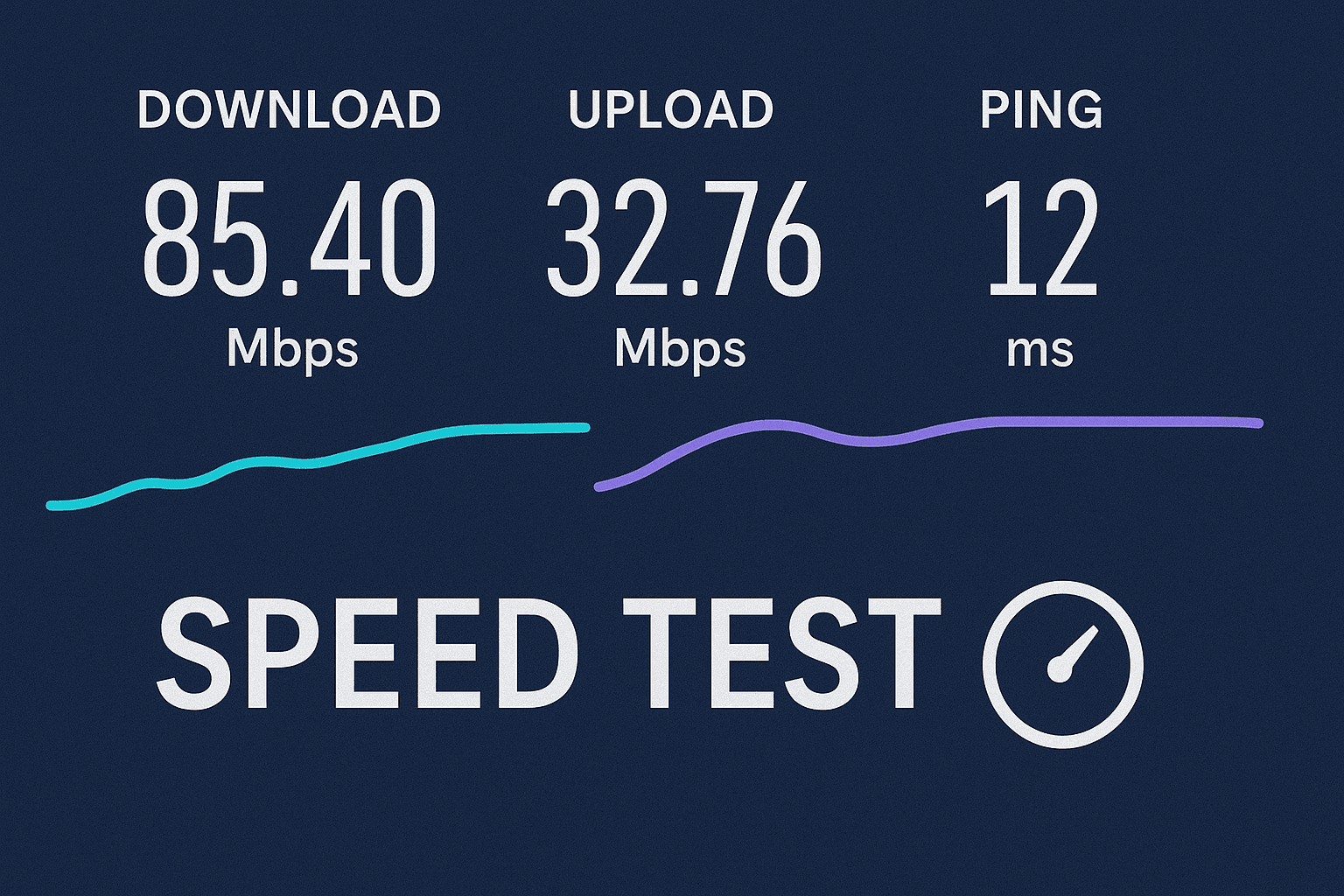

二、下載速度與上傳速度的區別

在任何一個網絡測速頁面上,你都會看到兩個關鍵數據:

下載速度與上傳速度。

它們的方向(即資料傳輸的方向)相反,含義也不同。

1. 下載速度:從網絡獲取資料的能力

當你打開網頁、看視頻、下載文件時,實際上就是在“下載”數據。

下載速度越快,網頁加載越快,視頻播放越流暢。如果下載速度過低,就會出現卡頓、加載慢的問題。

2. 上傳速度:向網絡發送數據的能力

上傳速度指你將數據從設備發送到互聯網的速度。

常見場景包括:

- 上傳文件到雲盤;

- 視頻會議、遠程辦公;

- 線上直播、發布內容;

- 同步網盤或雲端備份。

上傳速度越高,文件傳輸、會議畫面越穩定。

但在多數家庭寬帶中,運營商提供的是 “非對稱帶寬”——下載速度高、上傳速度低。因為大多數用戶日常主要以下載為主,上傳需求較少。

如果你經常需要直播、視頻會議或文件傳輸,建議選擇上傳帶寬更高的套餐,從而提升網路穩定性。

三、影響測速結果的因素

很多用戶使用寬帶測速時發現,同樣的帶寬在不同時間測速結果不一樣。

這是因為測速結果受多方面因素影響,而不僅僅取決於帶寬大小。

1. 網絡擁堵

在高峰時期(如晚上8點後),大量的用戶集中上網,帶寬被佔用,測速結果自然會下降。

2. 路由器性能

老舊的、入門級的路由器可能會無法支持高速數據傳輸,導致測速結果偏低。

建議使用千兆路由器並定期進行系統更新。

3. 連接方式

有線連接(網線直連)比無線連接(Wi-Fi)更穩定、更準確。

Wi-Fi 信號強度、牆體阻擋和干擾都會影響測速結果。

4. 測速伺服器距離

測速節點距離越遠,Ping 值(延遲)越高,速度會略有下降。

ToDetect線上網路測速工具 會自動選擇最近節點,保證測試結果的真實性。

四、如何透過在線網絡測速工具了解網速

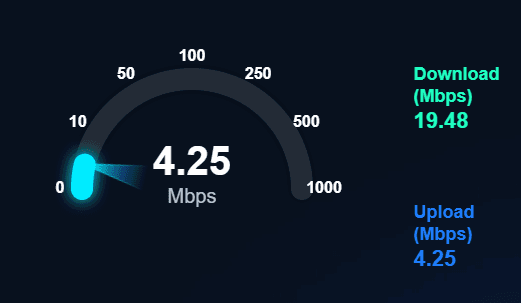

使用ToDetect在線網絡測速工具,只需點擊一次即可檢測:

- 下載速度:網絡接收數據的能力

- 上傳速度:網絡發送數據的能力

- Ping值:反應網路響應速度

- 抖動:延遲波動幅度

這些指標組合在一起,就能全面反映你的網絡健康狀態。

例如:

- 下載速度高但延遲大,說明線路遠或網絡擁塞;

- 上傳速度低,可能是上行帶寬不足;

- 抖動值高,則代表網路不穩定。

透過ToDetect的測速報告,你不僅能看出網速是否達標,還能分析問題到底在哪裡,然後更有針對性地優化網絡。

五、什麼樣的測速結果算正常?

不同場景對網絡要求不同,可參考以下標準:

| 使用場景 | 推薦下載速度 | 推薦上傳速度 | 理想Ping值 |

|---|---|---|---|

| 日常上網 / 視頻播放 | ≥10 Mbps | ≥2 Mbps | <100 ms |

| 高清視頻會議 | ≥25 Mbps | ≥10 Mbps | <50 ms |

| 直播 / 文件上傳 | ≥50 Mbps | ≥20 Mbps | <50 ms |

| 線上辦公 / 雲同步 | ≥100 Mbps | ≥30 Mbps | <30 ms |

如果測速結果明顯低於上述的這些數值,你可以嘗試:

- 重啟路由器;

- 關閉後台下載程序;

- 更換測速節點或時間段;

- 檢查線路是否老化或損壞。

六、理解測速結果,讓寬帶更高效

網絡測速不是為了追求最高速度,而是為了了解網絡狀態。

透過對 Mbps、下載速度、上傳速度的理解,你能更清楚地判斷網路是否達標,以及問題出在哪裡。

使用 ToDetect線上網路測速工具,你可以:

- 一鍵測試下載、上傳和延遲;

- 精確評估網絡穩定性;

- 快速定位瓶頸並進行優化。

測速的意義在於讓你掌握數據,從而改善上網體驗。

無論是家庭上網、遠程辦公還是視頻在線會議,一個穩定、快速的網絡都離不開科學的測速。

立即訪問並使用ToDetect在線網絡測速工具,檢測你的寬帶速度,讓每一次連接都更快、更穩定。

廣告

廣告 網速的單位 Mbps 是什麼意思?下載和上傳速度有什麼區別?

網速的單位 Mbps 是什麼意思?下載和上傳速度有什麼區別? 遊戲延遲高?用 ToDetect 測速檢查你的 Ping 值!

遊戲延遲高?用 ToDetect 測速檢查你的 Ping 值! 帶寬和寬帶有什麼區別?教你輕鬆看懂網速與網絡能力

帶寬和寬帶有什麼區別?教你輕鬆看懂網速與網絡能力 多帳號矩陣推廣防關聯神器:瀏覽器指紋檢測工具

多帳號矩陣推廣防關聯神器:瀏覽器指紋檢測工具 2025 ToDetect 瀏覽器指紋檢測防關聯設置最新教程

2025 ToDetect 瀏覽器指紋檢測防關聯設置最新教程 5大最佳瀏覽器指紋檢測工具測評:主流對比與 ToDetect 優勢詳解

5大最佳瀏覽器指紋檢測工具測評:主流對比與 ToDetect 優勢詳解